おもてなし料理教室 1日体験 随時受付中

レシピサイト料理研究家 熊谷真由美

Read Me

Read Me

●●パンを膨らませるもの●●

パンを作ることのできる最少の材料が小麦粉・水・イースト・塩この4つになります。

パンは発酵してできるもので、イーストと言われる酵母の働きで味と香りがでるのです。

この酵母は、単細胞微生物の一種でサッカロミセス・セルビシエ属の菌に分類されます。

私はこの長い名前をスラスラと言えるんですよ。なぜなら、ワインのソムリエ試験のテストにでるのでしっかりと覚えたのですね。

そうなんです、パンの酵母とワインをつくる酵母が一緒だと気がついたんです。

これはワインもパンも発酵させるのが、ブドウ由来の酵母であるということです。

ワインとパンが相性のよい理由がわかった気がしませんか。

パンを作ることのできる最少の材料が小麦粉・水・イースト・塩この4つになります。

パンは発酵してできるもので、イーストと言われる酵母の働きで味と香りがでるのです。

この酵母は、単細胞微生物の一種でサッカロミセス・セルビシエ属の菌に分類されます。

私はこの長い名前をスラスラと言えるんですよ。なぜなら、ワインのソムリエ試験のテストにでるのでしっかりと覚えたのですね。

そうなんです、パンの酵母とワインをつくる酵母が一緒だと気がついたんです。

これはワインもパンも発酵させるのが、ブドウ由来の酵母であるということです。

ワインとパンが相性のよい理由がわかった気がしませんか。

食育

食育

●●パンを発酵させるイース●●

日本語でパン酵母、英語でイースト、フランス語でルヴァンと言います。

パン酵母は単細胞微生物の菌類。元は、天然酵母のように自然発生的であったものが、必要な時に必要な量を確実につくれるように、工業的に培養したものが、市販のイーストになります。

また酵母は糖を食べて発酵し、二酸化炭素を出すのです。酸素が周りにたくさんあれば水と二酸化炭素、お酒作りのように酸素が不足していると二酸化炭素とアルコールを生成します。そしてできたアルコールは酢酸へと反応が進むことができるのです。

●●天然にある酵母●●

自然界には、天然の酵母がたくさん存在しています。ぶどうの酵母をさきほど例にとりましたが、このほかにも、パンをつくることのできる天然酵母をとりだすことができます。

確実性が高いのは、お酢が市販されているんもの。リンゴ酢や米酢、ワインビネガーやブルーべリー酢など。つまりリンゴ。ご飯、干しぶどう、ブルベリーからは天然酵母を取り出しやすいという目安になります。

●●発酵をスムーズに運ぶのは糖の働き●●

酵母が発酵して二酸化炭素を出してふくれるためには、糖分が不可欠。糖分が少ないお野菜、パセリとか、苺とかの果物から、天然酵母を取り出すには、砂糖を加えてあげれば取り出すことが可能です。蜂蜜や上白糖などを加えると発酵が進みやすくなり、天然酵母を取り出すことができるのです。

その点では、干しぶどうは甘みが十分にあり、酵母が発酵するにに必要な糖が多いので、とても天然酵母を取り出しやすい素材になります。

このほかに、中国では肉まんなどをつくるのに、小麦粉からつくった天然酵母生地、老麺生地や、ドイツのすっぱいパンの酵母は、ライ麦の天然酵母生地、甘酒からつくる酒種、イタリアのパネトーネパンには、仔牛の腸内物質からできた天然酵母生地などがあります。

自然界の森林の土からとか変わったものから、お野菜系の

ローズマリーから、トマトから、お花の薔薇から、お芋のジャガイモからなど、様々な天然酵母を取り出すことができきるのです。

天然酵母のもとの素材により味わいは、少し残りますが、パンの風味を邪魔しない程度です。でもどんな味わいになっているのか、食べてみたくなりますから、営業的に利用するのは面白いと思います。

●●天然酵母生地の起こし方●●

ノーワックスの干しぶどう100gを清潔な500mlのペットボトルにいれる。

沸騰させ、殺菌効果のあるカルキを抜いた水道水を、常温まで冷まし、ペットボトルに300ml注ぐ。時々振りながら冷蔵庫に約一週間おく。

干しぶどうが膨張し、、やがて上に上がれば天然酵母が培養されました。蓋を急にあけると炭酸ガスがふきでますので注意して、蓋をあけます、

ぶどうを漉し(私は微塵きりにして加えていますが)、液体に強力粉を300g混ぜて、密閉容器にいれて保存する。

使ってすくなくなれば、水と小麦粉を同割りで混ぜたものを加えて培養する。三日後からまた使える。

●●天然酵母のパンが酸っぱくなる理由●●

天然酵母を取り出すことのできるのは、お酢ができるものだとお話ししました。酵母が糖分を食べてアルコールと二酸化炭素を出す、アルコール発酵のさらなる発展は酢酸の生成です。なので、天然酵母は酢酸や乳酸など、発酵の副産物が含まれています。100%天然酵母だけで発酵させてパンをつくるなど、天然酵母の使う割合が多いとこの酸味のある味わいの影響が強くなります。

●●天然酵母と市販イーストの違い●●

人がパンを

日常的に求めるようになると、自然まかせでつくる天然酵母酵母でなく、イーストを工業的に培養して使うようになります。これが市販のイーストのイメージです、

●●イースト●●

・純粋培養をしてつくるので雑味がない。

・発酵に持続性と力強さがある。

・確実に早く発酵し、パンを焼き上げることが可能。

・短時間で焼成まで持っていくので、粉の熟成の味わいはほとんどない。

●●天然酵母(ナチュラル イースト●●

・自然素材から取り出すので、雑味があり、味わいに奥行きが出て、香りも豊かになる。

・自然からとる酵母なので、持続性が不確実。途中で発酵が止まるかもしれない不確実性

・発酵に時間がかかり、なおかつ焼成まできちんと発酵できるか不明

・発酵時間がかかるということは、’粉の熟成により、味わいが深く、また味落ちまでの時間が長い。つまり日持ちがする。

●●市販のイーストのタイプ●

市販のイーストのタイプには、生イースト、ドライイースト、インスタントドライイーストの3つがあります。

①生イーストは発酵力がありますが、水分を多く含み、冷蔵庫で二週間と日持ちがみじかいので、主に業務用にオススメです。低温で発酵させるパンにも向くイーストのタイプです。塊を水でゆるめて加えます。

②ドライイーストは生イーストを使いやすく乾燥させたもの。日持ちも2年と長くなります。水で溶いて、予備発酵させてから使います。

③インスタントドライイーストは、生イーストのフリーズドライ版。小麦粉に直接混ぜて使うことができます。家庭用にスーパーで売られているのもこのタイプ。未開封なら2年ほど日持ち。開封後は早めに消費しないと膨らまなくなりやすい。

●●市販イーストの種類は2つ●●

イーストが発酵する際には、糖分、ブドウ糖を餌にします。砂糖のはいらないパンでも小麦粉のでんぷんが糖になりますので、それを栄養にします。

イーストにとって、糖分は餌であり、時間が長く発酵させるということは、生地中の糖分がイーストにより消費されているといういことです。

しかし、イーストにとっての餌の糖分が食べきれないほどありすぎると、イーストは食べきれずに、発酵もしなくなるのです。

食べ過ぎてお腹いっぱいでうごけなくなった人間みたいですね。

ブリオッシュとかメロンパンどか、甘一般には、フランスパンで使うイーストでは、働かなくなってしまうということです。

こういう場合には、耐糖性という糖分に対しての耐性のあるイーストを使います。

日本のパン屋さんでは甘い菓子パンが主流ですので、スーパーで買えるイーストはこの耐糖性のイーストになります。

甘いパンが得意なイーストですが、あまくないリーンなパンをも焼くことができます。

またフランス始め、ヨーロッパのでは甘くないパンが主流です。甘くないリーンなパンに適しております。ブリオッシュ用などの耐糖性のイーストも別に売られています。

●●パン作りにおける塩●●

●●イーストの働きを抑制する塩●●

パン作りの必要な材料に塩があります。精製塩ではなく、粗塩を使うと味わい的にもおすすめです。

お漬物やチーズ作りなどにも塩が欠かせないのは、発酵を調節する働きがあるからかです。塩が入らないと腐敗しやすくなります。

パンにおいてもイーストの働きをコントロールしまう。促進ではなく、抑える方向に働くのです。砂糖は餌なので早くありつきたいですが、塩は少し活動を始めて元気になって活力を得た少し後から出会いたいですね。最初に出会えば活動の気力も無くなってしまうのです。

なのでパン作りでは、イーストの発酵を抑制する塩は材料を加える時に離して入れるとか、時間差で少し後から加える後塩法などがあります。

●●グルテンを強化する塩●●

そんな塩ですが、グルテンの強化のためには必要です。食塩が生地中の中のプロテアーゼを活性化するので、グルテンがひきしまり、網目構造が緻密になるので粘りや弾力が生まれるのです。

●●塩入れないパン●●

なので、入れ忘れると、コシのない、だれた生地になります。また発酵もコントロールされずに、気泡が荒くなります。食塩の添加量は1~2%。入れすぎでもダメ、入れないのもダメなのが塩です。

発酵に時間がかかり、パン生地がベタつくので本来はいれないとつくれないものです。

最近は塩の働きをイーストフードと呼ばれる複数の食品添加物複合剤(パン生地改良剤)にさせることもあります。天然の発酵調節は塩だということは、ヘルシーなパン作りを考えるうえではわすれてはならない概念だと思います。

●●●パン作りの小麦粉は実は色々●●

パンを作るのに一般的には、強力粉ですが、肉まんでは薄力粉、フランスパンは中力粉でつくります。(フランスと日本では、グルテン量で分類するか、灰分かでの分類で厳密には比較できないのであるが)

また食パン用には釜伸びがよいようにグルテンを強化したります。

●●出てきたガスをとじこめるグルテンは風船であり、ビルの骨格である●●

小麦粉に水を加えてこねると、タンパク質のうちのグルテニンとグリアジンが粘性と弾性の強い網目構造をつくる、これがグルテン。グルテン生成には酵素アミラーゼや酵素プロテアーゼの作用してグルテンをつくりやすく、タンパク質に作用している。

●●グルテンの生成法その1●●

こねあげる。グルテンの強化を物理的な刺激により行う方法である。一般のパン作りでおこなわれる方法である。

パン教室などの時間制限がある場合、’きちんとこねないとグルテンが生成しないので、

発酵によって生じた二酸化炭素を封じ込める風船が不十分であり、またパンを支える骨格も不足しているので、十分にふくれることができない。

こね不足・時間不足のパン生地は硬く締まった仕上がりになってしまうので、きちんと生地を占めてこねることが美味しいパンの成功条件になる。

●●グルテンの生成法その2●●

フランスのバゲットなどのパンなどでおこなわれているパン生地の製法にオートリーズ方法というのがある。こねないでグルテンを生成する方法である。自然につながるという意味のオートリーズ方法。日本にフランスパンを紹介したパンの神様レイモン・カルベル氏が広めた。材料をこねずに軽く混ぜた後に、塩を加える方法である。塩を少し後からいれるという理論により、こねないでグルテンを十分に生成する。こねないので生地が酸化する量も少ないので小麦粉の焼き色が綺麗につくというメリットがある。

私のこねないパンの考え方になっている作り方、オートリー方法。

●●リーンなパンとリッチなパン●●

パンができるのに、必要最低限な材料、小麦粉・イースト・塩・水でできたパンをりーンなパンという。バゲットが代表だ。

シンプルな分、技量が出やすい。同じ材料でもじゅくれんした職人が作ると美味しさは格別だ。なのでバゲットの本場パリでは毎年バゲットでコンクールを行うくらいだ。

一番難しいパンでもあるのがリーンなパン。

この4つ以外にバター・砂糖・卵・牛乳を加ええて作るのがリッチなパン。

いれるとお菓子のようになる。

科学的に見るとこれらの食材の特性を抑えておくと、アレンジが効きやすいと思うので、簡単ではあるが、紹介する。

油脂=グルテンの生成を妨げるので、いれると際にはグルテンができてから、捏ね上げのあとからいれる。きちんと混ぜ込まれた油脂の働きにより、パン生地がよく延びるパン生地になるのでボリュームが出やすくなる。油脂をいれることで風味がつくだけでなく、焼き上げたパンの日持ちを長くする。

砂糖=適度な糖はパンのイースト発酵をスムーズにする、またパンの美味しそうな焼き色をつける働きもある。耐糖性のイーストを使い、たっぷりの砂糖を入れた場合には、パンの賞味期限も延びる。

牛乳=牛乳の成分の乳糖の働きでメイラード反応が起きやすくなるので、パン生地の皮に美味しそうな焼き色がつく。

パン生地がふっくっら仕上がる。

●●パン生地の発酵温度●

●●低温だとゆっくり、30℃だと早い。●●

パン生地の発酵具合は、温度に影響を受けます。イーストの活性がマックスになる温度が38℃。生地の発酵には、発酵させる場所の室温だけでなく、粉の温度、仕込み水の温度などすべての材料によって影響されます。

発酵の温度が高い方が発酵スピードが早くなります。

イーストは55℃を超えると死滅しますので、高温には注意が必要ですが、低温には筒よくマイナス40℃で冬眠状態になり、活動が停止されますが、いきているのです。

本日の発酵時間の算出式を使って、パン屋さんはお天気や湿度と合わせて、粉や仕込み水など材料の温度から、こねあげ終了温度を計算により算出し、発酵時間の目安を立てています。

おうちでは、冬は長めに発酵時間がかかり、夏は発酵スピードが早いので発酵終了時間も早いと、覚えて起きます。あとは、生地の状態を目で見て発酵状態を判断するようにします。

●●発酵を早くする理由●●

パン屋さんはたくさんの売れるパンを作らねばなりません。

ゆっくり時間をかけて発酵させて作る方が美味しいとわかっていても、時間がかる、場所をとる、焼き上げまでの条件的なリスクなどの理由により、ホイロなどの発酵器にて、室温よりも高いところで、早めに発酵させるのです。

ゆっくり発酵した方が、粉の熟成による味わいがでるのですが、生産性を上げるために、温めて発酵させざるをえません。

そう考えると、おうちでパンの発酵状態に合わせて、室温や冷蔵庫でゆっくりと時間をかけてパンをやきあがげることがいかに贅沢なことかと思います。

●●パンのこね方にも種類がある。●●

パン屋さんのたくさん、売るためのパンをお早く確実につくるためには、、いくつかのパンのこねる方法があります。パンの種類によって、使いわけています。

またそれぞれの製法にはメリットデメリットが存在します。

①ストレート方法:直ごね法ほ:一般的にに家庭でしているこね方。

メリット:早くできるので、小麦粉の風味を楽しめる。作業が単純で場所をとらない。材料も少量でできる。

デメリット;パンが硬くなりやすく、生地が痛みやすく、焼き上がりのボリュームも少なめ。

。

②中種法:塩をいれないイースト生地を前もって作り、予め発酵させたものに、残りの材料を加えてつくる。

メリット:時間をかけて生地に水分が十分にはいるのでパンの生地がしなやかで、伸びが良い。ふっくらとしたボリュームのあるパンをつくることができる。

。塩があとから入るので、イーストが活性化して、グルテンが十分にできる。扱いやすい生地なので、結果生地に損傷を与えにくく、美味しいパンができる。パンの老化はストレート法よりも長い。機械でのせいさんにむくので、製パン工場での作り方。

デメリット:時間がかかり、場所をとる。粉が熟成した味わいが強くなり、発酵小麦粉本来の味わいは薄れる。

この他、ポーリッシュ液種法、バゲットなどのオーバーナイト法、イーストを自然由来のものでつくる天然酵母法・サワー種法、クロワッサンなどの低温長時間法などがある。

●●こうして生まれた真由美メソッドのパン製法●

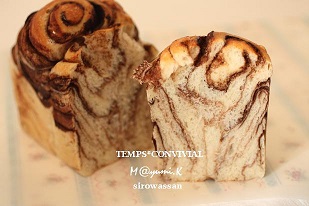

こうしてパンの科学理論を自分なりに構築して、とっても楽なのに、すごく美味しいと大評判のこねないパンの製法をご紹介する。ブログでシロワッサンとして、パンの先生などに絶賛を受けている方法である。これに私のアーティスティックな’遊び心をプラスして、今までにない新しい、素人がパン屋さん以上じ美味しくできるパン製法で展開している。

基本のパンは次の通り。今回プラーベートで焼く、天然酵母のこねないパンでご紹介します。

オートリーズなので高加水配合なので、とってもふっくらで硬くならず、なおかつ、味落ちもゆっくり。

本来こねないパンはつくられるパンが制限されると思われてきましたが、

真由美式の改良により、バゲット・ピザ・食パン・メロンパンやチョコロルネまでありとあらゆるパンに対応することができます。

こねないので、パンの形作りを思い切り楽しむことができます。また大きさも5倍量で1kgの小麦粉でも手間は一緒です。フランス風に巨大につくることもしばしば。

味がパン好きが、大絶賛してくれるパン好きに贈る本格派の仕上がりです。

●●材料5つのバターなしのノンバターロール●●

真由美のシロワッサン(こねない天然酵母パン)方法●

●●低温長時間発酵方法+オートリーズ(後塩)方法+天然酵母方法●●

眠くなってから2分混ぜてつくり翌日整形・焼き上げ。コンデンスミルクで長時間発酵に耐えうるように、メイラード反応が起きやすく、香ばしいクラストが出来るように。すべてのステップに製パンの科学理論に裏付けされた作り方になっています。

理論は難しいのですが、「やることがない」、お教室向きのパンではないのが困ったところですね。

①イースト3g、水140g、コンデンスミルク大2を1リットルのボールにいれスプーンで混ぜる。天然酵母生地50g(省略可能)、強力粉200gをいれて粉気がなくなるまでスプーンで混ぜたら塩小さじ1/2を加え混ぜる。ラプして10分放置。30秒混ぜる。10分放置。30秒混ぜる。

スーパーの袋にいれて密閉して冷蔵庫へ。ボールの上まで膨らむまで6時間前後1次発酵。

②まな板の上に丸く取り出し、平にしたら、ショートケーキを切るように8個に包丁で切る。

③外側からゆったりバターロール風に巻き、オーブンシートをしいた天板にのせて2倍になるまで2時発酵。

④余熱をしないオーブンで180℃20分焼く。

②で丸め直しなどをいれなかったのは、パン生地の損傷による味の低下を防ぐため。

④オーブンを余熱しないのは、製パン方法のコールドスタートという膨らみが欲しいときのプロのテクニックです。

さりげないレシピですが、パン作りのはじめてさんが「自分でつくるパンが美味しすぎて、デパ地下のパンがもう買えない」と言わしめた、究極の製パン方法です。試してみてくださいね

●●天然酵母生地の起こし方●●

ノーワックスの干しぶどう100gを清潔な500mlのペットボトルにいれる。

沸騰させ、殺菌効果のあるカルキを抜いた水道水を、常温まで冷まし、ペットボトルに300ml注ぐ。時々振りながら冷蔵庫に約一週間おく。

干しぶどうが膨張し、、やがて上に上がれば天然酵母が培養されました。蓋を急にあけると炭酸ガスがふきでますので注意して、蓋をあけます、

ぶどうを漉し(私は微塵きりにして加えていますが)、液体に強力粉を300g混ぜて、密閉容器にいれて保存する。

使ってすくなくなれば、水と小麦粉を同割りで混ぜたものを加えて培養する。三日後からまた使える。

●●天然酵母のパンが酸っぱくなる理由●●

天然酵母を取り出すことのできるのは、お酢ができるものだとお話ししました。酵母が糖分を食べてアルコールと二酸化炭素を出す、アルコール発酵のさらなる発展は酢酸の生成です。なので、天然酵母は酢酸や乳酸など、発酵の副産物が含まれています。100%天然酵母だけで発酵させてパンをつくるなど、天然酵母の使う割合が多いとこの酸味のある味わいの影響が強くなります。

●●天然酵母と市販イーストの違い●●

人がパンを

日常的に求めるようになると、自然まかせでつくる天然酵母酵母でなく、イーストを工業的に培養して使うようになります。これが市販のイーストのイメージです、

●●イースト●●

・純粋培養をしてつくるので雑味がない。

・発酵に持続性と力強さがある。

・確実に早く発酵し、パンを焼き上げることが可能。

・短時間で焼成まで持っていくので、粉の熟成の味わいはほとんどない。

●●天然酵母(ナチュラル イースト●●

・自然素材から取り出すので、雑味があり、味わいに奥行きが出て、香りも豊かになる。

・自然からとる酵母なので、持続性が不確実。途中で発酵が止まるかもしれない不確実性

・発酵に時間がかかり、なおかつ焼成まできちんと発酵できるか不明

・発酵時間がかかるということは、’粉の熟成により、味わいが深く、また味落ちまでの時間が長い。つまり日持ちがする。

●●市販のイーストのタイプ●

市販のイーストのタイプには、生イースト、ドライイースト、インスタントドライイーストの3つがあります。

①生イーストは発酵力がありますが、水分を多く含み、冷蔵庫で二週間と日持ちがみじかいので、主に業務用にオススメです。低温で発酵させるパンにも向くイーストのタイプです。塊を水でゆるめて加えます。

②ドライイーストは生イーストを使いやすく乾燥させたもの。日持ちも2年と長くなります。水で溶いて、予備発酵させてから使います。

③インスタントドライイーストは、生イーストのフリーズドライ版。小麦粉に直接混ぜて使うことができます。家庭用にスーパーで売られているのもこのタイプ。未開封なら2年ほど日持ち。開封後は早めに消費しないと膨らまなくなりやすい。

●●市販イーストの種類は2つ●●

イーストが発酵する際には、糖分、ブドウ糖を餌にします。砂糖のはいらないパンでも小麦粉のでんぷんが糖になりますので、それを栄養にします。

イーストにとって、糖分は餌であり、時間が長く発酵させるということは、生地中の糖分がイーストにより消費されているといういことです。

しかし、イーストにとっての餌の糖分が食べきれないほどありすぎると、イーストは食べきれずに、発酵もしなくなるのです。

食べ過ぎてお腹いっぱいでうごけなくなった人間みたいですね。

ブリオッシュとかメロンパンどか、甘一般には、フランスパンで使うイーストでは、働かなくなってしまうということです。

こういう場合には、耐糖性という糖分に対しての耐性のあるイーストを使います。

日本のパン屋さんでは甘い菓子パンが主流ですので、スーパーで買えるイーストはこの耐糖性のイーストになります。

甘いパンが得意なイーストですが、あまくないリーンなパンをも焼くことができます。

またフランス始め、ヨーロッパのでは甘くないパンが主流です。甘くないリーンなパンに適しております。ブリオッシュ用などの耐糖性のイーストも別に売られています。

●●パン作りにおける塩●●

●●イーストの働きを抑制する塩●●

パン作りの必要な材料に塩があります。精製塩ではなく、粗塩を使うと味わい的にもおすすめです。

お漬物やチーズ作りなどにも塩が欠かせないのは、発酵を調節する働きがあるからかです。塩が入らないと腐敗しやすくなります。

パンにおいてもイーストの働きをコントロールしまう。促進ではなく、抑える方向に働くのです。砂糖は餌なので早くありつきたいですが、塩は少し活動を始めて元気になって活力を得た少し後から出会いたいですね。最初に出会えば活動の気力も無くなってしまうのです。

なのでパン作りでは、イーストの発酵を抑制する塩は材料を加える時に離して入れるとか、時間差で少し後から加える後塩法などがあります。

●●グルテンを強化する塩●●

そんな塩ですが、グルテンの強化のためには必要です。食塩が生地中の中のプロテアーゼを活性化するので、グルテンがひきしまり、網目構造が緻密になるので粘りや弾力が生まれるのです。

●●塩入れないパン●●

なので、入れ忘れると、コシのない、だれた生地になります。また発酵もコントロールされずに、気泡が荒くなります。食塩の添加量は1~2%。入れすぎでもダメ、入れないのもダメなのが塩です。

発酵に時間がかかり、パン生地がベタつくので本来はいれないとつくれないものです。

最近は塩の働きをイーストフードと呼ばれる複数の食品添加物複合剤(パン生地改良剤)にさせることもあります。天然の発酵調節は塩だということは、ヘルシーなパン作りを考えるうえではわすれてはならない概念だと思います。

●●●パン作りの小麦粉は実は色々●●

パンを作るのに一般的には、強力粉ですが、肉まんでは薄力粉、フランスパンは中力粉でつくります。(フランスと日本では、グルテン量で分類するか、灰分かでの分類で厳密には比較できないのであるが)

また食パン用には釜伸びがよいようにグルテンを強化したります。

●●出てきたガスをとじこめるグルテンは風船であり、ビルの骨格である●●

小麦粉に水を加えてこねると、タンパク質のうちのグルテニンとグリアジンが粘性と弾性の強い網目構造をつくる、これがグルテン。グルテン生成には酵素アミラーゼや酵素プロテアーゼの作用してグルテンをつくりやすく、タンパク質に作用している。

●●グルテンの生成法その1●●

こねあげる。グルテンの強化を物理的な刺激により行う方法である。一般のパン作りでおこなわれる方法である。

パン教室などの時間制限がある場合、’きちんとこねないとグルテンが生成しないので、

発酵によって生じた二酸化炭素を封じ込める風船が不十分であり、またパンを支える骨格も不足しているので、十分にふくれることができない。

こね不足・時間不足のパン生地は硬く締まった仕上がりになってしまうので、きちんと生地を占めてこねることが美味しいパンの成功条件になる。

●●グルテンの生成法その2●●

フランスのバゲットなどのパンなどでおこなわれているパン生地の製法にオートリーズ方法というのがある。こねないでグルテンを生成する方法である。自然につながるという意味のオートリーズ方法。日本にフランスパンを紹介したパンの神様レイモン・カルベル氏が広めた。材料をこねずに軽く混ぜた後に、塩を加える方法である。塩を少し後からいれるという理論により、こねないでグルテンを十分に生成する。こねないので生地が酸化する量も少ないので小麦粉の焼き色が綺麗につくというメリットがある。

私のこねないパンの考え方になっている作り方、オートリー方法。

●●リーンなパンとリッチなパン●●

パンができるのに、必要最低限な材料、小麦粉・イースト・塩・水でできたパンをりーンなパンという。バゲットが代表だ。

シンプルな分、技量が出やすい。同じ材料でもじゅくれんした職人が作ると美味しさは格別だ。なのでバゲットの本場パリでは毎年バゲットでコンクールを行うくらいだ。

一番難しいパンでもあるのがリーンなパン。

この4つ以外にバター・砂糖・卵・牛乳を加ええて作るのがリッチなパン。

いれるとお菓子のようになる。

科学的に見るとこれらの食材の特性を抑えておくと、アレンジが効きやすいと思うので、簡単ではあるが、紹介する。

油脂=グルテンの生成を妨げるので、いれると際にはグルテンができてから、捏ね上げのあとからいれる。きちんと混ぜ込まれた油脂の働きにより、パン生地がよく延びるパン生地になるのでボリュームが出やすくなる。油脂をいれることで風味がつくだけでなく、焼き上げたパンの日持ちを長くする。

砂糖=適度な糖はパンのイースト発酵をスムーズにする、またパンの美味しそうな焼き色をつける働きもある。耐糖性のイーストを使い、たっぷりの砂糖を入れた場合には、パンの賞味期限も延びる。

牛乳=牛乳の成分の乳糖の働きでメイラード反応が起きやすくなるので、パン生地の皮に美味しそうな焼き色がつく。

パン生地がふっくっら仕上がる。

●●パン生地の発酵温度●

●●低温だとゆっくり、30℃だと早い。●●

パン生地の発酵具合は、温度に影響を受けます。イーストの活性がマックスになる温度が38℃。生地の発酵には、発酵させる場所の室温だけでなく、粉の温度、仕込み水の温度などすべての材料によって影響されます。

発酵の温度が高い方が発酵スピードが早くなります。

イーストは55℃を超えると死滅しますので、高温には注意が必要ですが、低温には筒よくマイナス40℃で冬眠状態になり、活動が停止されますが、いきているのです。

本日の発酵時間の算出式を使って、パン屋さんはお天気や湿度と合わせて、粉や仕込み水など材料の温度から、こねあげ終了温度を計算により算出し、発酵時間の目安を立てています。

おうちでは、冬は長めに発酵時間がかかり、夏は発酵スピードが早いので発酵終了時間も早いと、覚えて起きます。あとは、生地の状態を目で見て発酵状態を判断するようにします。

●●発酵を早くする理由●●

パン屋さんはたくさんの売れるパンを作らねばなりません。

ゆっくり時間をかけて発酵させて作る方が美味しいとわかっていても、時間がかる、場所をとる、焼き上げまでの条件的なリスクなどの理由により、ホイロなどの発酵器にて、室温よりも高いところで、早めに発酵させるのです。

ゆっくり発酵した方が、粉の熟成による味わいがでるのですが、生産性を上げるために、温めて発酵させざるをえません。

そう考えると、おうちでパンの発酵状態に合わせて、室温や冷蔵庫でゆっくりと時間をかけてパンをやきあがげることがいかに贅沢なことかと思います。

●●パンのこね方にも種類がある。●●

パン屋さんのたくさん、売るためのパンをお早く確実につくるためには、、いくつかのパンのこねる方法があります。パンの種類によって、使いわけています。

またそれぞれの製法にはメリットデメリットが存在します。

①ストレート方法:直ごね法ほ:一般的にに家庭でしているこね方。

メリット:早くできるので、小麦粉の風味を楽しめる。作業が単純で場所をとらない。材料も少量でできる。

デメリット;パンが硬くなりやすく、生地が痛みやすく、焼き上がりのボリュームも少なめ。

。

②中種法:塩をいれないイースト生地を前もって作り、予め発酵させたものに、残りの材料を加えてつくる。

メリット:時間をかけて生地に水分が十分にはいるのでパンの生地がしなやかで、伸びが良い。ふっくらとしたボリュームのあるパンをつくることができる。

。塩があとから入るので、イーストが活性化して、グルテンが十分にできる。扱いやすい生地なので、結果生地に損傷を与えにくく、美味しいパンができる。パンの老化はストレート法よりも長い。機械でのせいさんにむくので、製パン工場での作り方。

デメリット:時間がかかり、場所をとる。粉が熟成した味わいが強くなり、発酵小麦粉本来の味わいは薄れる。

この他、ポーリッシュ液種法、バゲットなどのオーバーナイト法、イーストを自然由来のものでつくる天然酵母法・サワー種法、クロワッサンなどの低温長時間法などがある。

●●こうして生まれた真由美メソッドのパン製法●

こうしてパンの科学理論を自分なりに構築して、とっても楽なのに、すごく美味しいと大評判のこねないパンの製法をご紹介する。ブログでシロワッサンとして、パンの先生などに絶賛を受けている方法である。これに私のアーティスティックな’遊び心をプラスして、今までにない新しい、素人がパン屋さん以上じ美味しくできるパン製法で展開している。

基本のパンは次の通り。今回プラーベートで焼く、天然酵母のこねないパンでご紹介します。

オートリーズなので高加水配合なので、とってもふっくらで硬くならず、なおかつ、味落ちもゆっくり。

本来こねないパンはつくられるパンが制限されると思われてきましたが、

真由美式の改良により、バゲット・ピザ・食パン・メロンパンやチョコロルネまでありとあらゆるパンに対応することができます。

こねないので、パンの形作りを思い切り楽しむことができます。また大きさも5倍量で1kgの小麦粉でも手間は一緒です。フランス風に巨大につくることもしばしば。

味がパン好きが、大絶賛してくれるパン好きに贈る本格派の仕上がりです。

●●材料5つのバターなしのノンバターロール●●

真由美のシロワッサン(こねない天然酵母パン)方法●

●●低温長時間発酵方法+オートリーズ(後塩)方法+天然酵母方法●●

眠くなってから2分混ぜてつくり翌日整形・焼き上げ。コンデンスミルクで長時間発酵に耐えうるように、メイラード反応が起きやすく、香ばしいクラストが出来るように。すべてのステップに製パンの科学理論に裏付けされた作り方になっています。

理論は難しいのですが、「やることがない」、お教室向きのパンではないのが困ったところですね。

①イースト3g、水140g、コンデンスミルク大2を1リットルのボールにいれスプーンで混ぜる。天然酵母生地50g(省略可能)、強力粉200gをいれて粉気がなくなるまでスプーンで混ぜたら塩小さじ1/2を加え混ぜる。ラプして10分放置。30秒混ぜる。10分放置。30秒混ぜる。

スーパーの袋にいれて密閉して冷蔵庫へ。ボールの上まで膨らむまで6時間前後1次発酵。

②まな板の上に丸く取り出し、平にしたら、ショートケーキを切るように8個に包丁で切る。

③外側からゆったりバターロール風に巻き、オーブンシートをしいた天板にのせて2倍になるまで2時発酵。

④余熱をしないオーブンで180℃20分焼く。

②で丸め直しなどをいれなかったのは、パン生地の損傷による味の低下を防ぐため。

④オーブンを余熱しないのは、製パン方法のコールドスタートという膨らみが欲しいときのプロのテクニックです。

さりげないレシピですが、パン作りのはじめてさんが「自分でつくるパンが美味しすぎて、デパ地下のパンがもう買えない」と言わしめた、究極の製パン方法です。試してみてくださいね

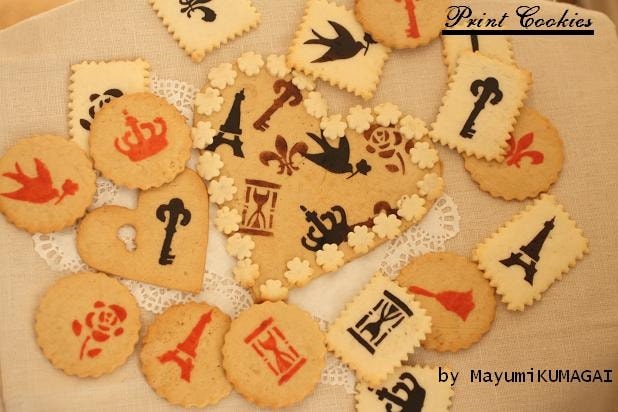

フランス菓子教室 月1パリのお菓子クラス(→●)

のお楽しみ♪試食タイムの様子ご自分で製作したものはお持ち帰り

こんなお菓子をお持ち帰り

クレム

「

熊まゆ

・・・・・そ。

- ここます。

- ここに回答ト。

- こ開きます。

- こト。

- 。

ト。

配合学を学ぶ

製菓の配合学とオリジナルレシピの作り方 Confectionery formulation and how to create original recipes

生徒さんのご要望で新設しました。2023年11月11日

配合学

詳細はこちら 食育

食育

!

食育

食育

!

食育

食育